最新【小学生向け夏休み工作】図画工作課題にログハウス風の宝箱を作ろう!

https://mokeruto.jp/movie-2/20230704/

毎年夏になると気になり出しません?子供の夏休みの宿題のこと。2020年はプログラミングが人気で、「よその子たち、きっとそれっぽいモノ作って登校してくるんだろうなぁ・・・」なんて親のほうが心配したり、人によってはむしろワクワクしたりしていません?

ところで、3Dプリンターはお持ちですか?

突飛なことを聞いていますが、プログラミングとはまた違った最先端を走る技術の一つですね。テコも購入から1ヶ月近く経ちますが随分と楽しんでいます。息子のおもちゃや日用品のリペアに活用しています。

今回は、そんな気になる最先端技術を2020年最新の夏休み工作、自由研究課題としてチャレンジする方々のために3Dプリンターを取り上げてみました。文章だけでもお楽しみいただけたらと思います。

3Dプリンターの意外な歴史

3Dプリンターって誰が発明したかご存知ですか?意外かもしれませんが、実は日本人だったんです。1980年代に小玉秀男さんが光造形法を発明はしたものの、特許の審査請求をしないまま留学してしまったそうです。1987年、アメリカのチャック・ハルさんが3Dプリンターの基本特許を取得し「3Dプリンター発明者」となったというお話です。

※出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)

それから約30年、技術の進歩はめざましく、あと数年もすれば各家庭に1台という時代が到来してもおかしくないほど価格も性能も向上しています。ここ数年はマニアやものづくりが好きな人のおもちゃ的な存在とも思われがちですが、間違いなく日常に溶け込むだけの可能性を秘めた”家電”になると思われます。

3Dプリンターとは?

そもそも3Dプリンターとは何なんでしょう?

2Dプリンターというとコピー機のことですよね。紙に絵や写真を印刷する機械です。3Dプリンターとは、2Dプリンターがモノを3次元(立体)に印刷することのできる機械のことを言います。

すでにその印刷方法は何種類も発明されています。小玉さんが発明した光造形法(紫外線をあてると固まる樹脂を用いた印刷技術)をはじめ、テコが購入した3Dプリンターのような一般に普及している熱溶解積層法(樹脂を積層して立体物を作り出す印刷技術)など様々。その他の技術はまだ高額ですが、上記の方式なら1万円台から購入可能なほど手軽なものになりつつあります。

活躍している分野は?

それでは、ここまでお手頃感を感じられるようになった3Dプリンターがどんな分野で活躍しているか見てみましょう。

医療

3Dプリンターは医療の分野で大きな進化を遂げています。臓器や体の一部を再生する技術や模型による、より高度な医療の提供が可能となり活躍しています。移植に応用されたり、まだ研究途中のようですが人工血管を作ることも可能になるようですね。

宇宙

堀江貴文さんのロケット開発に使われているかは分かりませんが、宇宙開発などの航空関連の分野でも活躍しています。製造から修理までの効率化やデザインの自由度などメリットは増すばかり。すでに世界の航空ショーなどで出展されるようになっています。

建築

驚くことに、住宅一棟を3Dプリンターで建設可能な時代になりました。住宅以外にも有名なところではバルセロナで建設中のガウディのサグラダ・ファミリアは工期を大幅に短縮し、2026年に完成させると公式に発表しています。

もちろん、その他の分野でも活用されることが多く、身近なものでは自動車やホビー、アートの世界でも多く見られるようになりました。

最先端機器から家電の神器に?

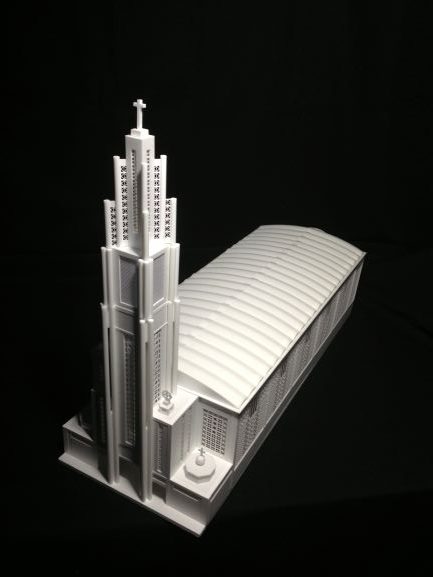

そんな3Dプリンターが一般に普及し始めたのが2010年前後。爆発的に伸びたと言われるのが2014年でしょうか。一般にも手に届くほどの価格で販売され、マニアックに改良する人や複数台所有する人が現れ始めました。ちょうどその頃、テコは購入までは至りませんでしたが、建築模型に一部活用し、東京大学の建築ミュージアムに納品したこともありました。当時手伝ってくださった有限会社サンダル様には感謝です。ありがとうございました。

いくつもの出力方式が発明された3Dプリンターは、ものづくり環境を家庭にも導入できるようになりました。3Dプリンターが家電の神器になり得ると思えるようになったのは、まさにテコ自身が最安プリンターで椅子の脚の部品をリペア(復元)して日常使いできていることからきています。

他にも、タオル掛けのリングや折りたたみ式の手鏡の軸を直したりして生活に使うものをリペアしています。

ここまでできると、もう素人であろうがなかろうが関係なく、「日常にリペアできる時代がすぐやってくるなぁ・・・」と思うようになりました。ニュースで聞くような大きなプロジェクトで活用される3Dプリンターにも負けない、日々の生活に役立つものづくりが誰でもできる時代はすぐそこまで来ています。

夏休みの工作課題に最適

やっとこさ本題に入ります^^;

3Dプリンターと聞くと、機械が苦手なお父さんお母さんにとっては敷居が高いですよね。でも、考えてみたらプログラミングも全くできない未知のものだったりしませんか?それに、工作の課題や自由研究ともなると、学んで得たことやそこから得られる未来像を発表するためのもの。私達大人が分からなかったり答えが出せないようなことでもいいんじゃないかなって思うんです。

だから、

- 3Dプリンターで作ったものを発表

- 3Dプリンターの構造や機能を研究

- 3Dプリンターの歴史や活用の調査

といったあらゆる事柄をテーマにすることができるんですよね。

印刷までの道のり

そこで、今回は3Dプリンターでモノを印刷するまでの一般的な道のりをご紹介しようと思います。この記事をもとに、夏休みにものづくりをするも良し、課題や自由研究にしないまでも、日常に3Dプリンターによるものづくりを取り入れてみる参考になれば嬉しいです。

3Dデータを作る

なにはともあれ、やらなければならないのは3Dデータというものを手に入れることです。方法は2つ。「作る」か「もらう」かです。

「もらう」についてはおすすめのサイトをご紹介しますので一度チェックしてみてください。これらのサイトのデータは3Dデータです。そのまま3Dプリンターで印刷できるわけではありませんが、見るだけでも楽しめると思います。

●My Mini Factory

https://www.myminifactory.com/blog

多くのデザイナーが制作した有料・無料のデータをダウンロードすることができます。サイトを日本語訳してお楽しみください。(テコはchromeで見ています)

ARTJUKU

https://artjuku.com/3d-cg-free-model/

厳選した3Dモデルが手に入るサイトをまとめた記事を公開しているARTJUKUさん。有り難い限りです。

自分で作るためには3Dデータ作成用のソフトが必要ですね。無料のソフトは色々とありますが、テコがおすすめできるソフトが1つあります。このソフトはクラウド上で操作するのでパソコンにインストールすることもありませんし、WindowsOSでもMacOSでもChromeOSでも関係なく操作することができます。

Tinkercad

無償のソフトウェアでダウンロードの必要がないCADは稀です。CADの世界では有名なAutodesk社が子どもたちの教育や初心者向けに開発した視覚的に操作できる簡易CADです。ですから、CADというソフト自体触ったことのない大人でも3Dデータを楽しみながら作ることができます。

使い方の動画も公開していますのでぜひどうぞ。

3Dプリント用に変換する

実は、3Dデータは3Dプリンター用にデータを変換しなければなりません。主にスライサーソフトとか言われるのですが、大体のソフトは3Dプリンター購入時にセットになって送られてきます。

熱溶解積層方式の場合で簡単に説明すると、データは、3Dプリンターで印刷されるために、どのくらいの熱で樹脂を溶かして、どのくらいの層の厚みで重ねていって、どのくらいのサポート材で歪みなく印刷させるかを3Dデータに組み込む必要があるんです。

テコが所有する激安3Dプリンターにもスライサーソフトが付属されていました。初心者向きに簡略化された内容でしたが、日本語説明がフニャフニャしていてつまづく方もいるかも知れません。

とはいえ、初心者がスライサーソフトの細かい設定を覚えるのも結構大変ですよね。そこでオススメするのがトラブル時に対応しやすい多くの方が使っているスライサーソフトを利用することかもしれません。日本でおすすめできるのは以下の1つです。

Cura

ちなみに、テコが使っている3Dプリンターは以下のLABISTS X1という2020年6月現在もAmazonで最安値の3Dプリンター。付属のスライサーソフトはこの3Dプリンターのためのオリジナルソフトです。3Dプリンターに詳しい方の記事などを読むと「物足りない」、「ダメダメソフト」とまで書かれてはいます。

が、しかし!テコのようにまだまだ初心者で楽しんでいる者にとっては嬉しいほどシンプルで、しかもどのスライサーソフトよりもサポート材がきれいに剥がれてくれるのでとっても気に入っています。日本語対応であれば本当に助かりますが、3回くらいボタンを押せば変換完了なので文句ないです^^

データを読み込んで印刷する

スライサーソフトで3Dプリンター用に変換できたら、3Dプリンターにデータを流します。方法は各プリンターごとに違いますが、テコ所有のLABISTS X1はmicroSDカードを本体に差し込むだけです。あとは印刷をスタートすればいいだけ。覚えてしまえば簡単です。

モノづくりのために

お子さんの夏休みの工作や自由研究に3Dプリンターでのモノづくりをやってみようと思ったお父さん、お母さん。生意気ながらちょっとしたアドバイスをさせてください。続きを読んで頂けると嬉しいです。

デメリットをカバーする方法

ここまでお読み頂いて、とても簡単なように感じたかもしれません。そう、実際に簡単だったんです。なぜなら、トラブルが殆どなかったからです。

ところが、3Dプリンターのノズルが詰まり、フィラメントがでなくなってしまったのです。それも1度ならず2度。思ったのですが、やはり3Dプリンターを購入する時には、トラブルに強いメーカー、特に日本語対応のものを選ぶほうが間違いなく良いと感じました。テコのように壊れてしまっても良いという心づもりではなかなか購入できないと思います。トラブルが0(ゼロ)ということはまずないと思ってサポート体制の整った3Dプリンターを購入することをオススメします。

もし、トラブルにぶつかってしまったら、オススメなのはYoutubeなどの動画で解決法を探すこと。今のところそれが一番良いようです。

作る時に役立つツール

建築をちょっとかじった程度ですが、子どもたちにこんなものを持たせてあげると夏休みの工作に役立つかもしれません。

- コンベックス(メジャー:巻き尺)

- ノギス

どちらも100円ショップに行けば揃うものです。簡易なもので構いません。これらを持ち歩いていると、子どもたちは色んなものを計りたくなります。飛び降りた塀の高さとか、教室の机の高さとか、電信柱のウエスト(?)とか。

子供たちの視点

これまでに印刷してきたモノはすべてPLAという素材で、色は白です。そのため、我が家の小学1年生はこれに即座に着色を始めました。ピカチュウとイーブイは「きれいな色を塗って!できるでしょ!」と言い寄られましたがまだやってません^^;

「色って塗れるものなの?」、「そもそもPLAってどんなものなの?」、「なんで小さなものしか作れないの?」といった疑問が湧いてきます。真ん中の某メーカーの部品なんかは、「なんできれいに作れないの?」と、ちょっと痛いことを言われてしまったりします。それらの疑問に答えるのも親の仕事かもしれません。

まとめ

ここまでお読みいただきありがとうございます。

どんなことに興味を持つのかやってみなければ分かりません(←これが結論?)。3Dプリンターを操るようになったことで抱いた疑問が夏休みの課題研究となり、子どもたちの将来に役立つものと期待してやまないテコであります。

小学生、中学生の夏休みの工作や研究課題として取り上げましたが、近い将来、暮らしの中のメンテナンスを自分たちでやるような時代がやってくるとしたなら、それは3Dプリンターのような意外にも身近にあるツールなのかもしれません。子どもたちと一緒にリペアな暮らしの体験をしてみることをオススメします。

ちなみに、PLAという素材は、トウモロコシなどの植物由来のプラスチック素材です。可燃ごみとして出せますし、自然分解も可能なエコプラスチックです。